本ページはプロモーションが含まれています。

- 社労士の試験日はいつ?

- 試験がどんな内容か知りたい

- 知識ゼロからでも合格できる?

社会保険労務士は国家資格。「社会保険」と「労務管理」のスペシャリストです。といっても社会保険や労務管理と聞くだけで、「難しそう」と感じてしまいますよね。

この記事では、社労士試験の内容をわかりやすく解説します。記事を読めば、試験の全体像がわかり、スムーズに学習を始められます。

試験日は例年8月の第4日曜日です。知識ゼロからでも十分合格できます。

社会保険

健康保険や国民年金、厚生年金保険などの公的な保険を指します。

労務管理

経営者が従業員の能力を維持・向上させるための施策。具体的には採用や退職、賃金、昇進、異動などです。

| 試験区分 | 国家試験 |

| 試験日 | 8月の第4日曜日 |

| 出題形式 | マークシート |

| 試験時間 | 290分(4時間50分) |

| 学習科目 | 10科目 |

| 出題数 | 78問 |

| 合格ライン | 7割程度得点(毎年変動) |

| 合格率 | 6〜7% |

| 受験資格 | あり |

| 試験地 | 19都道府県 |

| 受験料 | 15,000円 |

| 合格発表日 | 10月上旬 |

合格する可能性が確実に上がる!

社労士試験に合格するまでの流れ

社労士試験に合格するまでの流れは以下の通りです。

| 4月中旬 | 受験申込書の交付 |

| 4月中旬〜5月下旬 | 受験申込書の受付 |

| 8月第4日曜日 | 試験日 |

| 10月上旬 | 合格発表 |

4月中旬に試験の内容が発表されます。発表と同時に受験申込書(願書)の配布も開始。5月31日までに受験申込書を試験センターへ提出します。

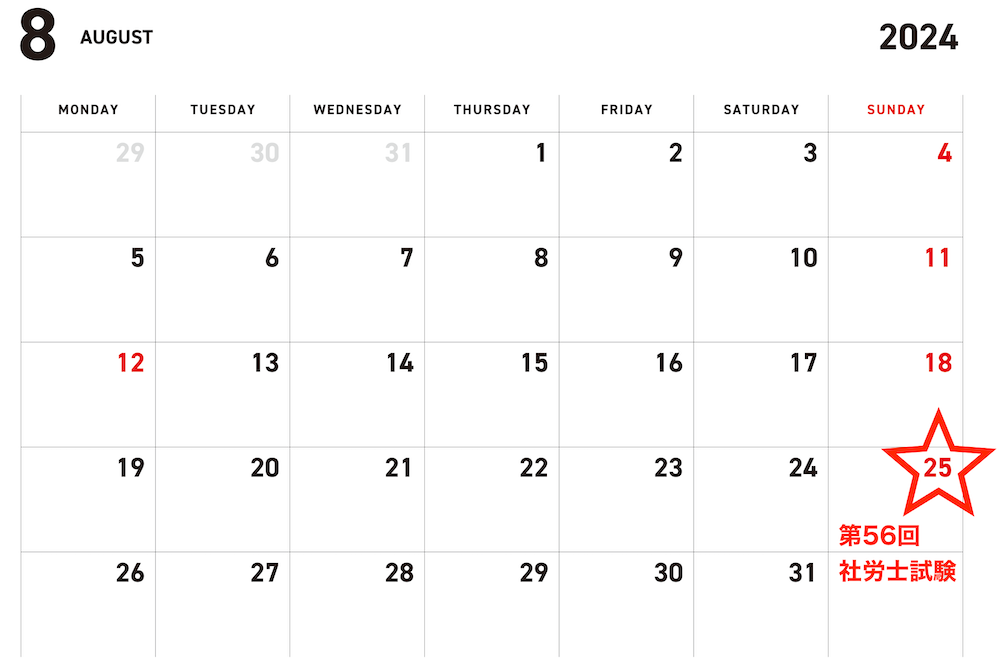

試験は毎年8月の第4日曜日に実施されます。2023年の試験日は8月27日(日)でした。2024年は8月25日(日)に行われる見込みです。

受験申込書は試験センターへ郵送で請求します。2022年よりインターネット申し込みが始まりました。

合格発表がいつかというと、10月上旬です。以下の方法で行われます。2023年の合格発表日は10月4日(水)でした。

- 厚生労働省HP:2023年10月4日

- 社会保険労務士試験オフィシャルサイト:2023年10月4日

- 合格証書の発送:2023年10月16日

- 官報公告:2023年10月下旬

2023年の試験の内容は4月14日に公示されました。社会保険労務士試験オフィシャルサイトで確認できます。受験申込書の請求や試験に関する問い合わせ窓口は下記のとおりです。

お問い合わせ先

全国社会保険労務士会連合会 試験センター

〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館5階

TEL 03-6225-4880 (受付時間は平日9:30〜17:30)

FAX 03-6225-4883 (返信のため連絡先を明記が必要)

社労士試験の内容

社労士試験の主な内容は下記のとおりです。

| 試験区分 | 国家試験 |

| 試験日 | 8月の第4日曜日 |

| 出題形式 | マークシート |

| 試験時間 | 290分(4時間50分) |

| 学習科目 | 10科目 |

| 出題数 | 78問 |

| 合格ライン | 7割程度得点(毎年変動) |

| 合格率 | 6〜7% |

| 受験資格 | あり |

| 試験地 | 19都道府県 |

| 受験料 | 15,000円 |

| 合格発表日 | 10月上旬 |

次の項目を順番に解説します。クリックすると各項目へジャンプします。

試験日は8月の第4日曜日

社労士試験は1年に1回です。毎年8月の第4日曜日に実施されています。

- 第52回:2020年8月23日(日)

- 第53回:2021年8月22日(日)

- 第54回:2022年8月28日(日)

- 第55回:2023年8月27日(日)

- 第56回:2024年8月25日(日)予定

試験の内容は4月中旬に、社会保険労務士試験オフィシャルサイト等で発表されます。2024年の第56回社労士試験は、8月25日(日)に実施される見込みです。

マークシート試験

社労士試験でどんな問題が出るかというと、大きく2種類に分けられます。

- 選択式

- 択一式

どちらの形式も複数の選択肢から正解肢を選ぶ、マークシート形式の試験です。記述式の問題はありません。すべてマークシート形式の出題です。

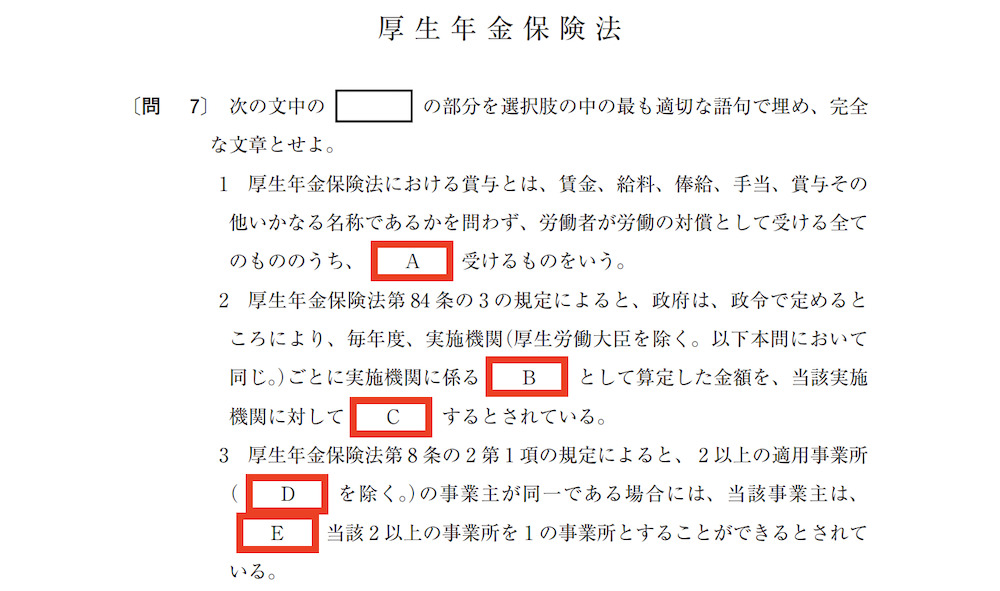

選択式

選択式では、以下のような穴埋めタイプの問題が出題されます。

選択式は5つの空欄に入る適切な語句を、20の選択肢の中から探す形式です。選択式試験という名称で8科目で8問、出題されます。

詳細はこちら >> 選択式試験の対策

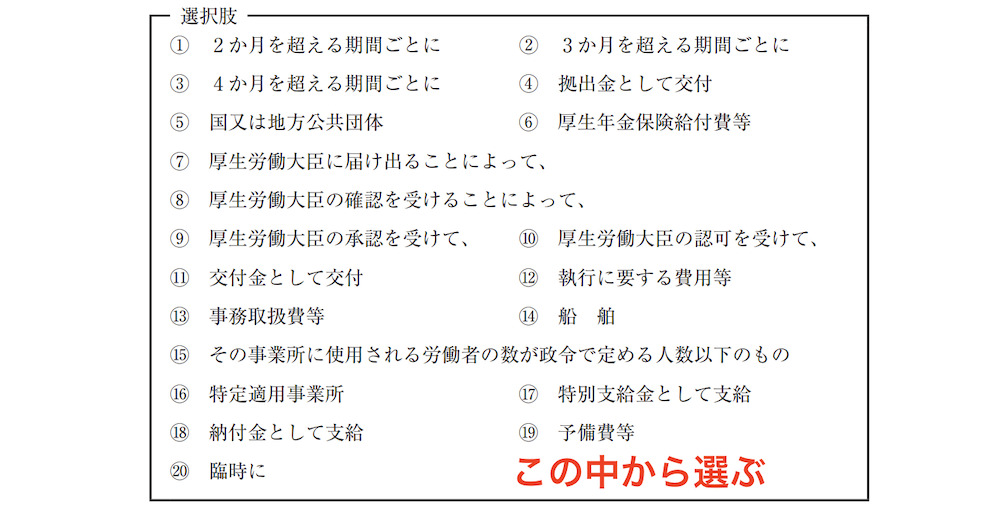

択一式

択一式は、以下のような5肢択一形式の問題です。

択一式は、5つの選択肢の中から「正しいもの」または「誤っているもの」を1つ選んで解答します。出題数は7科目で70問です。これを択一式試験といいます。

詳細はこちら >> 択一式試験の対策

試験時間はトータル290分

試験時間はトータル290分(4時間50分)と長丁場です。午前と午後に分けて、1日で実施されます。

2023年の社労士試験は以下の順番で行われました。

- 10:30~11:50 選択式(80分)

- 13:20~16:50 択一式(210分)

学習対象は10科目

社労士試験の学習対象は、全部で10科目です。

- 労働基準法(労基)

- 労働者を保護するための法律

詳しくはこちら >> 労働基準法を攻略する方法 - 労働安全衛生法(安衛)

- 労働者の安全と健康を確保するための法律

詳しくはこちら >> 労働安全衛生法を省エネで攻略する方法 - 労働者災害補償保険法(労災)

- 業務上のケガなどを負った労働者に対して、政府が保険給付を行うことを定めた法律

詳しくはこちら >> 労災保険法を得点源にする方法 - 雇用保険法(雇用)

- 失業した労働者の生活費を補助することを主な目的とした法律

詳しくはこちら >> 雇用保険法をマスターする方法 - 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収)

- 労災保険と雇用保険の保険料を徴収するための手続を定めた法律

詳しくはこちら >> 労働保険徴収法の攻略方法 - 労務管理その他労働に関する一般常識(労一)

- 労働関係諸法令や労務管理、労働経済の3分野を幅広く学習する科目

詳しくはこちら >> ひどい労一で足切りの合うリスクを下げる方法 - 健康保険法(健保)

- 業務上以外の原因による病気やケガなどに関して保険給付を行うことを定めた法律

詳しくはこちら >> 8割得点したい健康保険法を攻略する方法 - 国民年金法(国年)

- 全国民を対象とした年金について定めた法律

詳しくはこちら >> 得点を取りにいく国民年金法の攻略法 - 厚生年金保険法(厚年)

- 会社員や公務員などが入る年金制度を定めた法律

詳しくはこちら >> 守りの厚生年金保険法で5、6点を確保する方法 - 社会保険に関する一般常識(社一)

- 社会保険諸法令や社会保険の共通事項・理論等を幅広く学習する科目

詳しくはこちら >> もっとも救済が多い社一の攻略法

選択式試験と択一式試験で出題される科目が異なります。

選択式試験の科目

選択式試験で出題される科目は8科目。科目ごとの配点と出題数は以下のとおりです。

| 科目数 | 科目名 | 配点 | 出題数 |

| 1 | 労基+安衛 | 5点 (労基3点+安衛2点) | 1問 5空欄 |

| 2 | 労災 | 5点 | 1問 5空欄 |

| 3 | 雇用 | 5点 | 1問 5空欄 |

| 4 | 労一 | 5点 | 1問 5空欄 |

| 5 | 社一 | 5点 | 1問 5空欄 |

| 6 | 健保 | 5点 | 1問 5空欄 |

| 7 | 厚年 | 5点 | 1問 5空欄 |

| 8 | 国年 | 5点 | 1問 5空欄 |

| – | 合計 | 40点 | 8問 40空欄 |

選択式試験は1問に5つの空欄があります。配点は空欄1つが1点で、40点満点です。

「労働基準法と労働安全衛生法」がセットで出題されます。選択式試験では「労働保険徴収法」は出題されません。

択一式試験の科目

択一式試験は7科目70問が出題されます。科目ごとの配点と出題数の内訳は以下になります。

| 科目数 | 科目名 | 配点 | 出題数 |

| 1 | 労基+安衛 | 10点 (労基7点+安衛3点) | 10問 |

| 2 | 労災+徴収 | 10点 (労災7点+徴収3点) | 10問 |

| 3 | 雇用+徴収 | 10点 (雇用7点+徴収3点) | 10問 |

| 4 | 労一+社一 | 10点 (労一5点+社一5点) | 10問 |

| 5 | 健保 | 10点 | 10問 |

| 6 | 厚年 | 10点 | 10問 |

| 7 | 国年 | 10点 | 10問 |

| – | 合計 | 70点 | 70問 |

択一式試験は「労働基準法と労働安全衛生法」「労災保険法と労働保険徴収法」「雇用保険法と労働保険徴収法」「労一と社一」がセットです。

労働保険徴収法は労災保険法と雇用保険法の2科目にまたがって3問ずつ計6問、出題されます。配点は1問1点で、70点満点です。

出題数は78問

社労士試験は選択式8問・択一式70問、トータル78問出題されます。

1問あたりの時間配分の目安は次の通りです。

- 選択式:1問 10分以内(80分÷8問)

- 択一式:1問 3分以内(210分÷70問)

最後の見直し時間を考えると選択式は1問8分、択一式は1問2分30秒程度で解く必要があります。

詳細はこちら >> 選択式と択一式の合格基準点を超えるための勉強法

合格ラインの目安は7割

社労士試験の原則的な合格ラインは、以下のとおりです。

| 総得点 | 各科目 | |

| 選択式 | 28点以上 (40点満点) | 3点以上 (5点満点) |

| 択一式 | 49点以上 (70点満点) | 4点以上 (10点満点) |

選択式と択一式のそれぞれで、総得点と科目ごとの基準をクリアする必要があります。合格ラインの目安は7割の得点です。

しかし実際には、原則的な合格基準よりも低い得点で合格できます。年度によって試験問題の難易度にバラつきがあるため、試験主催者が合格ラインを調整しているからです。つまり、合格基準は毎年変動するのです。

合格基準点は合格発表時に公表されます。

合格基準点

合格するために最低限必要な点数。2023年試験の合格基準点は下記のように発表されました。

- 選択式:総得点26点以上かつ各科目3点以上

- 択一式:総得点45点以上かつ各科目4点以上

社労士試験に合格するには「選択式試験」「択一式試験」、両方の合格基準点を満たす必要があります。

過去の合格基準点から算出した、確実な合格ラインは以下の通りです。

| 種類 | 総得点 | 各科目 |

| 選択式 | 27点以上/40点満点 | 3点以上/5点満点 |

| 択一式 | 47点以上/70点満点 | 4点以上/10点満点 |

まずは総得点の7割を目指しましょう。

合格基準は4つ

ところが、総得点の7割を取っただけでは社労士試験に合格できません。選択式と択一式それぞれの試験で、総得点の基準をクリアする必要があるからです。

加えて科目ごとに基準点以上であることが求められます。社労士試験に合格するには、以下の4つの基準をすべて満たさなければいけません。

- 選択式の総得点の基準点(毎年変動)

- 択一式の総得点の基準点(毎年変動)

- 選択式の各科目3点以上(原則)

- 択一式の各科目4点以上(原則)

トータルで高得点でも、1科目基準点を下回れば不合格になってしまいます。

| 合格基準 | Aさんの判定 | Bさんの判定 |

| 選択式総得点の基準点 | クリア | クリア |

| 択一式総得点の基準点 | クリア | クリア |

| 選択式各科目3点以上 | クリア | 未達 |

| 択一式各科目4点以上 | クリア | クリア |

| 最終合否 | 合格 | 不合格 |

科目基準点の引き下げ

社労士試験では受験生の得点が低い科目の基準点が引き下げられることがあります。基準点の引き下げを「救済措置」や「基準点の補正」と呼びます。

救済措置は選択式試験で多く見られます。択一式試験ではあまり行われません。以下は過去5年間の合格基準の推移です。

| 年度 | 選択式の総得点/ 救済措置 | 択一式の総得点/ 救済措置 |

| 2019年 | 26点以上/ 社一は2点可 | 43点以上/ 救済なし |

| 2020年 | 25点以上/ 労一・社一・健保は2点可 | 44点以上/ 救済なし |

| 2021年 | 24点以上/ 労一は1点、国年は2点可 | 45点以上/ 救済なし |

| 2022年 | 27点以上/ 救済措置なし | 44点以上/ 救済なし |

| 2023年 | 26点以上/ 救済措置なし | 45点以上/ 救済なし |

ただし、救済措置があるかどうかはフタを開けてみないとわからないため、最初から当てにすることはできません。あくまで目標は、救済に頼らず合格ラインをクリアすること。

基準点を下回り「足切り」にならないように、苦手科目を作らないことが重要です。

詳細はこちら >> 合格基準を具体例付きで解説

合格率は6〜7%

社労士試験の合格率は年度によってバラつきはありますが、平均すると6〜7%です。

以下は過去5年間の受験者数、合格者数、合格率の推移になります。

| 単位:人 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2019年 | 38,428 | 2,525 | 6.6% |

| 2020年 | 34,845 | 2,237 | 6.4% |

| 2021年 | 37,306 | 2,937 | 7.9% |

| 2022年 | 40,633 | 2,134 | 5.3% |

| 2023年 | 42,741 | 2,720 | 6.4% |

受験者数は4万人弱、合格者数は2,500人前後と安定しています。

合格者は30〜40代の会社員が多い

試験センターが合格者の年齢・職業・性別の割合を発表しています。

2023年の社労士試験の合格者で、最も割合が高かったのは「45〜49歳・会社員・男性」でした。

| 合格者の年齢層 | 割合 |

| 24歳以下 | 1.9% |

| 25〜29歳 | 9.9% |

| 30〜34歳 | 16.9% |

| 35〜39歳 | 15.7% |

| 40〜44歳 | 13.9% |

| 45〜49歳 | 15.3% |

| 50〜54歳 | 11.2% |

| 55〜59歳 | 7.7% |

| 60歳以上 | 7.5% |

| 合計 | 100.0% |

30歳から49歳までの合格者の割合を合計すると、6割を超えます。

職業は会社員が58.8%、無職12.3%、公務員8.8%の順。性別は男性61.2%、女性38.8%の割合になっています。

2023年試験の合格者の最年少は21歳、最高齢は76歳でした。

詳細はこちら >> 過去10年間の合格率

受験資格あり

社労士試験を受けるには、受験資格を満たす必要があります。受験資格は次の順番で確認するとわかりやすいです。

- 通算3年以上の実務経験

- 一定の学歴

- 特定の国家試験に合格

上記①、②、③のどれか1つを満たせば、受験できます。

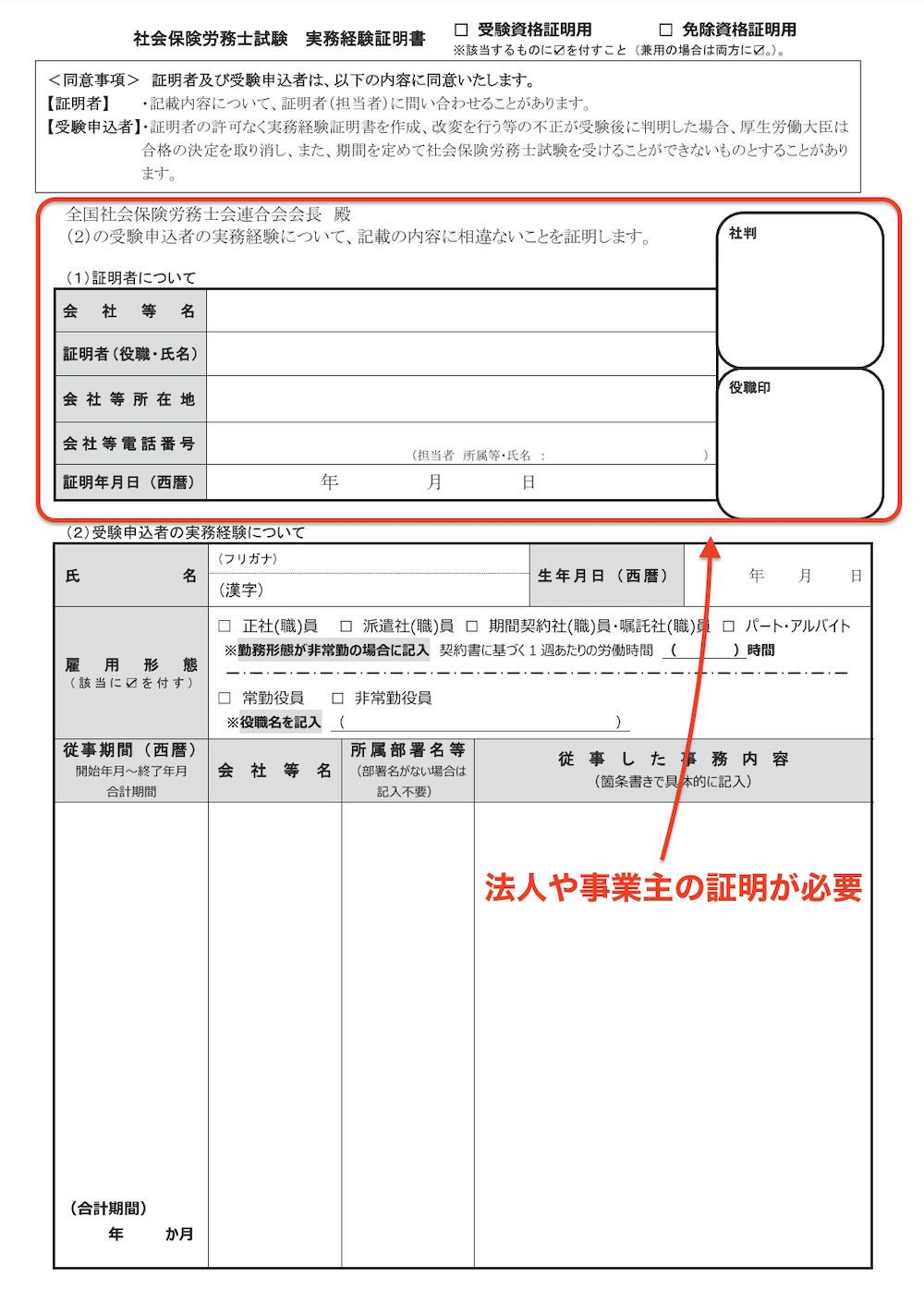

①通算3年以上の実務経験

法人や個人事業主の下で、労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上あれば、受験できます。

ただし、試験申し込み時に、実務経験を証明する書類を一緒に提出しなければなりません。その証明書には、法人や事業主の証明が必要です。以下は、実際の実務経験証明書の書式です。

実務経験には審査があります。学習を始める前に、ご自身の実務経験が受験資格に該当するのかを確認しておきましょう。

実務経験で受験できるかを確認する方法

上記の実務経験証明書を記入して、送付状と一緒に試験センターへFAXか郵送で送れば、後日、電話で回答があります。確認の段階では、事業主等の証明欄の記入は不要です。

【発送先】

全国社会保険労務士会連合会試験センター

東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館5階

FAX 03-6225-4883

②一定の学歴

実務経験がなくても、一定の学歴があれば、受験することができます。受験資格となる主な学歴は以下のとおりです。

| 受験資格になる主な学歴 |

| 大学卒業 |

| 短期大学卒業 |

| 5年制の高専卒業 |

| 大学で62単位以上の卒業要件単位を修得 |

| 2年制の専門学校で1700時間(62単位)以上の専門課程を修了 |

大学や短大、高専を卒業していれば、受験資格を満たします。専門学校を卒業している場合は総授業時間をクリアしているかが要件になります。

学歴条件を満たしている場合は、試験の申し込み時に、卒業証明書や修了証明書、卒業証書の写しなど同封して、一緒に発送すればOKです。

高校卒業は受験資格に含まれません。

③特定の国家試験に合格

実務経験がなく、かつ学歴要件を満たさなくても、特定の国家試験に合格すれば、社労士試験の受験資格を得られます。該当する国家試験は70種類以上あります。主なものは以下のとおりです。

| 受験資格になる主な国家試験の合格 |

| 行政書士 |

| 中小企業診断士 |

| 司法書士 |

| 弁理士 |

| 税理士 |

| 不動産鑑定士 |

試験の申し込み時に、合格証明書などの写しを同封します。

上記6士業のなかで、一般的に合格しやすいのは行政書士(合格率10〜13%程度)です。最終学歴が高校卒業の方は、行政書士試験に合格されてから、社労士試験に挑戦されるケースが多いです。

詳しい受験資格は試験オフィシャルサイトの受験資格についてをご確認ください。

試験は19都道府県で実施

社労士試験は8月の第4日曜日に19都道府県で実施されます。2024年の試験日は、8月25日(日)の見込みです。

試験地

北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県

受験の申し込み時に、希望する試験地を選びます。2023年の試験は以下の27会場で行われました。

| 都道府県 | 会場 | |

| 1 | 北海道 (札幌市) | 札幌商工会議所 附属専門学校 |

| 2 | 北海道 (札幌市) | 札幌大学 |

| 3 | 宮城 (仙台市) | 東北学院大学 土樋キャンパス |

| 4 | 群馬 (高崎市) | Gメッセ群馬 |

| 5 | 埼玉 (さいたま市) | JA共済埼玉ビル |

| 6 | 埼玉 (さいたま市) | 埼玉大学 |

| 7 | 千葉 (千葉市) | 幕張メッセ |

| 8 | 東京 (練馬区) | 武蔵大学 江古田キャンパス |

| 9 | 東京 (江東区) | 東京ビッグサイト |

| 10 | 神奈川 (藤沢市) | 日本大学 生物資源科学部 |

| 11 | 神奈川 (横浜市) | 関東学院大学 金沢八景キャンパス |

| 12 | 石川 (野々市市) | 金沢工業大学 扇が丘キャンパス |

| 13 | 静岡 (静岡市) | ツインメッセ静岡 |

| 14 | 愛知 (名古屋市) | ポートメッセなごや |

| 15 | 京都 (京都市) | 立命館大学 衣笠キャンパス |

| 16 | 大阪 (吹田市) | 大和大学 |

| 17 | 大阪 (東大阪市) | 近畿大学 東大阪キャンパス |

| 18 | 兵庫 (神戸市) | 神戸国際会議場 |

| 19 | 兵庫 (神戸市) | 神戸国際展示場 |

| 20 | 兵庫 (神戸市) | 甲南大学 岡本キャンパス |

| 21 | 岡山 (岡山市) | 岡山大学 津島キャンパス |

| 22 | 広島 (広島市) | 広島サンプラザ |

| 23 | 香川 (高松市) | 英明高等学校 |

| 24 | 福岡 (福岡市) | 福岡国際展示場 &カンファレンスセンター |

| 25 | 福岡 (福岡市) | 九州産業大学 |

| 26 | 熊本 (熊本市) | 熊本学園大学 |

| 27 | 沖縄 (宜野湾市) | 沖縄コンベンションセンター |

試験地(都道府県)の選択は可能ですが、試験会場の指定はできません。

希望した試験地で受験できないこともありますので、早めに申し込みましょう。

試験の申し込み方法

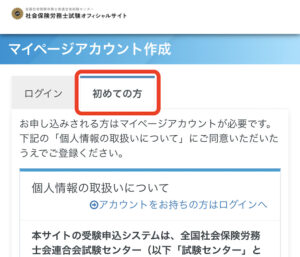

2021年までは、郵送で試験の申し込みが行われていました。2022年からインターネット申し込みが開始。

今後はインターネット申し込みが原則となりますが、当面の間は郵送での申し込みも引き続き可能です。

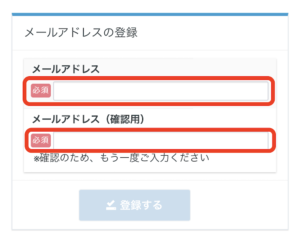

インターネットによる申し込み方法

インターネットで試験の申し込みをする際の流れは以下のとおりです。

- 社労士試験オフィシャルサイトの「インターネット申込み専用サイト」でマイページの登録

- マイページから受験の申込み内容を入力、顔写真・証明書類をアップロード

- クレジットカードやコンビニ、銀行ATM(Pay-easy)で受験料を支払う

マイページの登録にはメールアドレスが必要です。スマホからも「マイページ登録」ができます。

詳しい登録方法はこちら >> 受験申込み 操作マニュアル

マイページの登録はこちらから >> 社会保険労務士試験 My Page

インターネット申し込み時に必要なデータは次のとおりです。

| 必要書類 | ファイル形式 | 対象となる受験申込者 |

| 顔写真 | JPG、JPEG | 全員 |

| 受験資格証明書 | PDF、JPG、JPEG | 全員 |

| 免除資格証明書 | PDF、JPG、JPEG | 試験科目の一部免除申請をする者 |

| 特別措置申請書 添付書類 | PDF、JPG、JPEG | 特別の措置の申請をする者 |

| 戸籍個人事項証明書 住民票等 | PDF、JPG、JPEG | 改姓、通称等氏名に関する証明が必要な者 |

| 外字届 | PDF、JPG、JPEG | 合格証書における氏名について、JIS第二水準に該当しない漢字(外字)の表記を希望する場合 |

顔写真は申し込み前6ヶ月以内に撮影した、カラー写真が必要です。

特別措置

身体の障害等のため、受験の際に特別な配慮が必要な人への措置。受験の申し込み時に申請を行うことで、試験の際に障害の程度に応じた特別な措置を受けることができます。

免除資格とは

免除資格とは、一定の実務経験等により試験科目の一部が免除になることです。主な実務経験は以下のとおり。

- 労働基準監督官採用試験に合格

- 国又は地方公共団体の公務員として労働社会保険法令に関する施行事務に従事した期間が通算して10年以上

- 日本年金機構の役員又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して15年以上

- 全国健康保険協会の役員又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して15年以上

詳しくは試験科目の一部免除資格者一覧をご覧ください。

インターネットでのお申し込みはこちら >> 社会保険労務士試験オフィシャルサイト

郵送での申し込み方法

郵送で試験の申し込みをする際の手順は次のとおりです。

- 返信用封筒を同封し、試験センターへ受験申込書を請求する

- 郵便局・ゆうちょ銀行で受験料を振り込む

- 試験センターへ受験申込書等を簡易書留郵便で郵送する

試験センターへ郵送する書類は以下になります。

- 顔写真

- 受験申込書

- 受験資格を証明する書類

- 振替払込受付証明書(お客さま用)

- 特別措置に関する書類(該当者のみ)

- 免除資格を証明する書類(該当者のみ)

2023年試験の受験申込書の受付期間は4月17日から5月31日まで。受験料は15,000円でした。

郵送でのお申し込みはこちら >> 社会保険労務士試験オフィシャルサイト

社労士試験に関するよくある質問

社労士試験に関するQ&Aをまとめました。気になる疑問点はあらかじめ解消しておきましょう。(クリックすると各質問にジャンプできます。)

ひと言でいうと、どんな試験ですか?

落とすための試験です。例年、4万人ぐらいが受験するにの対して、合格者数は2,500人前後だからです。

社労士が難しいと言われているのは、試験主催者が合格者数を制限しているから。受験者を振り落とすために、たいていの人が初めて見るような問題が毎年、必ずといっていいほど出題されます。

そのうえ、合格基準が細かく設定されているため、実力者でも平気で落とされます。たった1点で泣く受験者が、合格者数の何倍も現れてしまう試験なのです。

でも難しいからこそ、社労士の資格に価値があります。

何を勉強するの?

社労士試験に合格するために、大きく分けて2つの分野の法律を勉強します。

- 労働法

- 社会保険法

労働法は「労働基準法・雇用保険法・労働者災害補償保険法」などの法律です。社会保険法は「健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法」などを指します。

以下は社労士の主な業務です。

- 年金相談

- 労務管理の相談指導

- 労働社会保険の手続き業務

- 紛争解決手続の代理業務・補佐人の業務

業務を行うには、労働法と社会保険法に関する知識が欠かせません。社労士の実務に直結する法律知識をメインに学習します。

基本的な学習方法は?

社労士試験に合格するための基本的な学習方法は、インプットとアウトプットを繰り返すことです。

- インプット:テキストを読む、講義を視聴する、復習する

- アウトプット:問題集を解く・答え合わせをする、模試を受ける

インプットとアウトプットを繰り返すうちに知識が定着し、正答率が高くなります。

繰り返した回数に比例して問題を解くスピードがアップし、合格の確率が高まります。

詳細はこちら >> 最短合格できる勉強法

聴くだけで社労士試験の基礎が身につく方法

文字を読まなくても、音声を聴くだけで基礎が自然に身につく方法があります。

「歩きながら」「歯を磨きながら」「お風呂に入りながら」聴くだけで、社労士試験の全体像がスッと頭に入ります。

秘訣は、Amazonオーディブル(Audible)。オーディブルはナレーターが朗読した本をスマホアプリで聴けるサービスです。

オーディブルを使えば、「ゼロからスタート!澤井清治の社労士1冊目の教科書」を聴くことができます。澤井清治さんは、あの大手資格スクール「LEC東京リーガルマインド」の人気講師です。

今ならオーディブルを30日間、無料体験できます。まずはオーディブルで、基礎をラクに身につけてください。

いつでも退会できる

最短で合格するコツは?

社労士試験に最短で合格するコツは、資格スクールを利用することです。費用は5万円以上かかりますが、資格スクールには以下のメリットがあります。

- 噛み砕いて説明してもらえる

- わからないことを質問できる

- よく出るポイントを中心に学習できる

資格スクールを使うと、独学よりも大幅に時間を短縮できます。登山に例えるなら、確実な最短ルートで登頂を目指すようなものです。

最短で合格したいなら、資格スクールを活用しましょう。スクールを決める際のコツは、自分に合う学校を選ぶことです。

合格する可能性が確実に上がる!

合格までの学習時間の目安は?

社労士試験に合格するまでの学習時間の目安は800〜1,000時間です。個人差はありますが、1年間に1,000時間勉強すれば、合格レベルに到達できます。

初めて学習する方は1,000時間を目標にするのがおすすめです。試験日までの日数を数えて、1日の学習時間を計算してみましょう。

| 目標時間 | 試験までの日数 | 1日の学習時間の目安 |

| 1,000時間 | 400日 | 2.5時間 |

1日の学習時間の目安を物差しに、日々の学習時間の過不足をチェックすると管理しやすいです。

毎日の学習時間の記録をお忘れなく。

学習時間を記録するメリット

学習時間を記録することで目標まであと何時間なのか、進捗を数値化できます。試験の直前に積み上げてきた学習時間を可視化すれば、自信にもつながります。

詳細はこちら >> 合格に必要な勉強時間と時短方法7選

標準的な学習スケジュールは?

初学者は12ヶ月以上の期間があると、落ち着いて勉強できます。以下は9月から学習を開始した場合のスケジュール例です。

| 9〜4月 | 講義を視聴する テキストを読む 過去問を解く | インプット中心 |

| 5〜7月 | 法改正対策 白書対策 横断整理 模擬試験 | アウトプット中心 |

| 8月 | 総復習 数字の暗記 | アウトプット中心 |

12ヶ月間のスケジュールであれば、法改正も1回で済みます。モチベーションを保ちやすく、おすすめです。

詳細はこちら >> 社労士になるための勉強スケジュール

直前期8月の詳細はこちら >> 7月までに読んでほしい!試験前日までの過ごし方

法改正

法改正とは「法律の改正」の略語です。法律の条文は国会での審議を経て、改正されます。社労士試験で出題される法律も例外ではありません。

法改正があった場合、改正された箇所を覚え直す必要があります。社労士試験に適用される法令等は、試験の実施を官報で公示した日(例年4月中旬)に施行されているものです。

改正箇所は試験でよく出題されるため、対策が不可欠です。

詳細はこちら >> 法改正を得点源にする方法

白書対策

白書対策とは、厚生労働白書や労働経済白書などで書かれている統計データや概要、沿革を覚えることです。

2つの試験科目「労務管理その他の労働に関する一般常識」「社会保険に関する一般常識」で出題されます。

白書対策は範囲が広いため、資格スクールなどの教材を活用するのが一般的です。

詳細はこちら >> 白書のポイントを押さえる方法

横断整理

横断整理とは、知識を整理することです。社労士試験の勉強は「健康保険法」「厚生年金保険法」といった具合に、法律ごとに進めていきます。

一通り学習すると似たような単語や数字で、頭の中が混乱することも。

法律の垣根を超えて知識を整理することで、紛らわしい内容が問われても正しく情報を引き出せるようになります。

詳細はこちら >> 横断整理の効果的なやり方

独学でも合格できる?

社労士試験は独学でも合格できます。しかし独学は、ハンデが大きいのでおすすめしません。

資格スクールの受講生は、プロの講師の動画講義をスマホで、いつでも見ることができます。問題演習やスケジュール管理ができるスマホアプリを提供しているスクールもあるくらいです。

社労士試験は合格率6〜7%。少ない合格枠を争う試験です。

試験を受ける前からハンデを背負うのは避けましょう。

詳細はこちら >> 独学・通学・通信講座のメリットとデメリット

合格する可能性が確実に上がる!

知識ゼロからでも一発合格は可能?

知識ゼロからでも、社労士試験に一回で合格することは可能です。ただし一発合格の確率は2%程度と推測できます。

資格スクールTACが2017〜2022年の合格者505名から回答を得たアンケート結果によると、受験1回で合格した受講生の割合は26%でした。

| TAC合格者の受験回数 | 割合 |

| 1回 | 26% |

| 2回 | 26% |

| 3回 | 18% |

| 4回 | 12% |

| 5回 | 8% |

| 6回以上 | 10% |

| 合計 | 100% |

社労士試験の合格率が7%だとしたら、7%×26%=1.82%。1回の受験で合格できるのは100人中、約2人といえます。

学習を始めた後に挫折しないように、試験の難易度をしっかり把握しておくことが大事です。

詳細はこちら >> 社労士試験の難易度を他士業と比較

働きながらの勉強でも大丈夫?

社労士試験は働きながらの学習でも合格できます。以下は試験センターが発表した2023年試験の合格者の職業別割合です。

| 合格者の職業 | 割合 |

| 会社員 | 58.8% |

| 無職 | 12.3% |

| 公務員 | 8.8% |

| 団体職員 | 4.6% |

| 自営業 | 4.3% |

| 役員 | 2.9% |

| 学生 | 0.8% |

| その他 | 7.5% |

| 合計 | 100.0% |

会社員、公務員、団体職員の割合を合計すると72.2%。合格者の7割以上が、仕事と学習を両立させていることがわかります。

社労士試験は仕事をしながらの勉強でも、合格を狙えます。

社労士試験で大変なことは?

社労士試験にチャレンジする上で、大変なことは3つあります。

- 覚える量が多い

- 年金制度が複雑で理解が難しい

- 不合格になると記憶の維持が大変

やる気を保つコツはこちら >> モチベーションを維持する方法7選

大変なこと①覚える量が多い

社労士試験の学習は広範囲にわたります。10科目あり、出題される可能性がある法律は30以上です。

市販のテキストが1,000ページを超えることも珍しくありません。合格するには法律ごとに重要なキーワードとその意味、数字の暗記が必要です。

社労士試験では社会保険と労務管理について、幅広い知識を備えているかが試されます。

覚え方はこちら >> すぐに実践できる暗記方法10選

大変なこと②年金制度が複雑で理解が難しい

社労士試験が難しい要因の一つに、年金制度の複雑さが挙げられます。年金が苦手な現役社労士も少なくありません。

年金制度が難解になっている理由は、経過措置があるから。経過措置とは制度を見直すときに、不都合や不利益がなるべく生じないようにすることです。

- 原則:年金を減額します。

- 経過措置:ただし影響を小さくするために、20年かけて減らします。

年金を攻略するには、経過措置を理解することが近道です。「年金こそ理解」と認識しましょう。

社労士試験では国民年金法と厚生年金保険法で、年金を詳しく学習します。

大変なこと③不合格になると記憶の維持が大変

社労士試験は1年に一度です。不合格になると、翌年の試験まで記憶を維持しなければなりません。

法改正があった場合は、記憶の更新が不可欠です。一度暗記しても記憶を維持・更新するために、毎年一定以上の学習時間が必要になります。

| 受験回数 | 学習時間 |

| 1回目(不合格) | 800時間(合格レベルに到達) |

| 2回目(不合格) | 700時間(記憶の維持・更新) |

| 3回目(合格) | 600時間(記憶の維持・更新) |

| 合計 | 2,100時間 |

合格までの学習時間の目安は800〜1,000時間ですが、不合格になると翌年も同程度の時間、勉強を続けなければなりません。

詳細はこちら >> 合格に必要な勉強時間と時短方法7選

合格する可能性が確実に上がる!

試験科目は免除されるの?

社労士試験には、試験科目を免除される人がいます。ただし一定の実務経験者に限られ、一般企業に勤めている会社員の多くは該当しません。

科目免除の主な対象者は以下のとおりです。

- 労働基準監督官採用試験に合格した者

- 国又は地方公共団体の公務員として労働社会保険法令に関する施行事務に従事した期間が通算して10年以上

- 日本年金機構の役員又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して15年以上

- 全国健康保険協会の役員又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して15年以上

詳しくは試験オフィシャルサイトの免除資格者をご確認ください。

費用はいくらかかりますか?

社労士試験の受験料は15,000円(税込)ですが、その他に教材費がかかります。学習スタイルによって金額は異なります。教材費の目安は以下のとおりです。

- 独学:2〜3万円

- 通信講座:5〜10万円

- 通学:20万円前後

合格するために必要な費用の総額は、4万円〜25万円程度となります。

社労士の仕事内容

社労士は企業の人事・労務に関する専門家です。業務に関連する法令は100種類近くあるため、仕事は多岐にわたります。

実際の業務に沿った仕事内容は以下のとおりです。

- 手続き業務

- 会社の人事部門が行う労働保険や社会保険に関する手続き

- 相談業務

- 年金を含む社会保険の手続きや労働法に関する相談

- 規定の作成業務

- 就業規則の作成や見直し

- コンサルティング業務

- 給与や評価基準などの人事制度の構築と運用についてアドバイスをする

- 講師業務

- 一般企業向けの社内研修や研修専門会社が主催する研修、行政機関などが依頼する講演

- 執筆業務

- 書籍や雑誌、新聞、ネットなどの記事執筆や他人が書いた記事をチェックする監修業務

- 受験指導

- 社労士を目指す人に対して受験を指導する

- 補佐人業務

- 社労士が裁判所において補佐人として弁護士とともに出廷し陳述すること

- 労使紛争の解決業務

- 会社と労働者のトラブルを解決するための手続きを、特定社労士が当事者に代わって行う

社労士の仕事の範囲は広いため、専門分野を限定して業務をする行うケースが多いです。例えば、年金の中でも「障害年金」を専門とする社労士が存在します。

社労士は企業の採用や研修、人事、賃金をはじめ福利厚生まで、幅広いフィールドでスキルを活かせる資格です。

特定社労士

特定社会保険労務士のこと。労使紛争の解決業務ができるのは特定社労士だけです。普通の社労士は行うことができません。

特定社労士になるには社労士登録をした後に、紛争解決手続代理試験に合格する必要があります。

詳しい仕事内容はこちら >> 社労士の具体的な業務

社労士になる3つのメリット

社労士になるメリットは3つあります。

- 独占業務がある

- 開業が可能になる

- 独立しなくても資格を活かせる

メリット①独占業務がある

社労士には独占業務が認められています。独占業務とは、社労士だけが報酬を得て行える業務のことです。

独占業務は以下の通り。

| 独占業務 | 業務内容 |

| 1号業務 | ①書類作成 ②提出代行 ③事務代理 ④紛争解決手続代理業務 |

| 2号業務 | ⑤帳簿書類作成 |

労働社会保険諸法令に基づく1号業務と2号業務を有償で行うことができるのは、社労士だけです。

独占業務を国から認められていることが、大きなメリットです。

メリット②開業が可能になる

試験に合格すれば、資格を活かして開業できます。以下は2023年10月末時点での社労士の登録状況です。

| 登録区分 | 会員数 |

| 開業 | 24,671人 |

| 勤務等 | 16,907人 |

| 法人の社員 | 3,829人 |

| 合計 | 45,407人 |

開業登録をしている社労士は24,671人。全体の50%以上を占めています。

独占業務を武器に開業しやすい資格といえます。

メリット③独立しなくても資格を活かせる

社労士は独立しなくても資格を活かせます。勤務として登録が可能です。

- 勤務社労士

- 企業や開業社労士などの事務所に勤務して、社労士の業務を行う

登録

登録とは試験に合格したあと、全国社会保険労務士会連合会に名簿登録すること。登録が完了して、はじめて社労士と名乗れます。

登録区分は以下の4つです。

- 開業

- 勤務

- その他

- 社会保険労務士法人の社員

詳細はこちら >> 登録する方法

会社の人事部などで社労士を名乗るなら、勤務で登録しましょう。

試験に合格すると、働き方の選択肢が広がります。

詳細はこちら >> 社労士資格の3つのメリット

社労士試験の内容を把握して勉強をスタートしよう

社労士試験の合格率は6〜7%です。一回の受験で合格できる確率は約2%。やさしい試験ではありません。

どんなに良い教材を使っても、合格するには数百時間の勉強が必要です。なんとなく学習を始めて挫折してしまうと、時間とお金を無駄にします。

後悔しないように、学習を始める前に社労士の仕事や試験の内容をしっかり把握することが重要です。あなたにとって社労士の資格が必要だと確信できたら、勉強を始めてください。

良いスタートを切れば、合格の確率は格段に上がります。

試験の内容を理解して、スムーズに学習を開始しましょう。

合格する可能性が確実に上がる!