本ページはプロモーションが含まれています。

- 手に職をつけたい

- キャリアアップを実現して収入を上げたい

- 転職に役立ち、独立開業もできる資格がほしい

資格に挑戦したいけど、「記憶力に自信がない」という理由でスタートできずにいませんか?

誰でも最初の一歩を踏む出すのに時間がかかります。それは、あなただけではありません。でも、ちゅうちょしている時間が一番もったいない!

この記事では、知識ゼロから社労士試験に合格するまでのロードマップを解説。記事を読めば、合格するための最短ルートがわかります。

社労士はキャリアアップや転職、独立開業を可能にする数少ない国家資格の1つです。記憶力に自信がなくても、音読や語呂合わせ、ボイスレコーダーを活用するなど学習方法を工夫すれば合格できます。

知識ゼロから試験に最短で合格するためのロードマップは次の10ステップです。

合格する可能性が確実に上がる!

step1.社労士の魅力を知る

まず、魅力を知りましょう。「社労士になりたい」という気持ちが強くなり、学習のモチベーションを維持しやすくなります。

社会保険労務士は「社会保険」と「労務」、2つの分野の専門家です。

- 社会保険

- 健康保険や国民年金、厚生年金保険などの公的な保険

- 労務

- 働く人の労働環境の整備や給与計算、福利厚生業務など

社会保険や労務に関する法律は改正が多く、複雑でわかりにくいです。社労士は難しい法令や制度について、わかりやすく情報を伝えたり、手続きをしたりします。

社労士の魅力は以下の3つです。

- 独占業務がある

- 働き方の選択肢が増える

- 仕事の領域が広い

社労士には以下の独占業務があります。

| 独占業務 | 業務内容 |

| 1号業務 | ①書類作成 ②提出代行 ③事務代理 ④紛争解決手続代理業務 |

| 2号業務 | ⑤帳簿書類作成 |

上記の業務をお金をもらって行うことができるのは社労士だけです。国から特別な権限が与えられている資格なのです。

社労士になると働き方の選択肢が増えます。働き方は主に次の2つです。

- 開業

- 勤務

独立開業できます。企業に勤務したまま、人事部や総務部などで社労士として働くことも可能です。あらゆる会社に管理部門があるため、キャリアを積めば転職も簡単に。働き方を選べることも魅力の一つです。

社労士は仕事の領域が広いです。試験に出題される法律だけでも30以上。業務に関連する法令は100種類以上あります。それだけ専門にできる分野があるということです。ビジネスチャンスが多い資格と言えます。

「社労士になりたい」という気持ちが強いほど、合格の可能性が上がります。

step2.試験の内容を把握する

社労士に魅力を感じたら、次は試験の内容を把握します。概要は以下の通りです。

| 試験区分 | 国家試験 |

| 試験日 | 8月の第4日曜日 |

| 出題形式 | マークシート |

| 試験時間 | 290分(4時間50分) |

| 学習科目 | 10科目 |

| 出題数 | 78問 |

| 合格ライン | 7割程度得点(毎年変動) |

| 合格率 | 6〜7% |

| 受験資格 | あり |

| 試験地 | 19都道府県 |

| 受験料 | 15,000円 |

| 合格発表日 | 10月上旬 |

試験は1年に1回です。毎年8月の第4日曜日に実施されています。2023年の試験日は8月27日(日)、合格発表は10月4日(水)でした。例年どおりであれば、2024年の試験日は、8月25日(日)になる見込みです。

試験はマークシート形式で、学習対象は10科目あります。

全10科目

①労働基準法、②労働安全衛生法、③労働者災害補償保険法、④雇用保険法、⑤労働保険の保険料の徴収等に関する法律、⑥労務管理その他労働に関する一般常識、⑦健康保険法、⑧国民年金法、⑨厚生年金保険法、⑩社会保険に関する一般常識

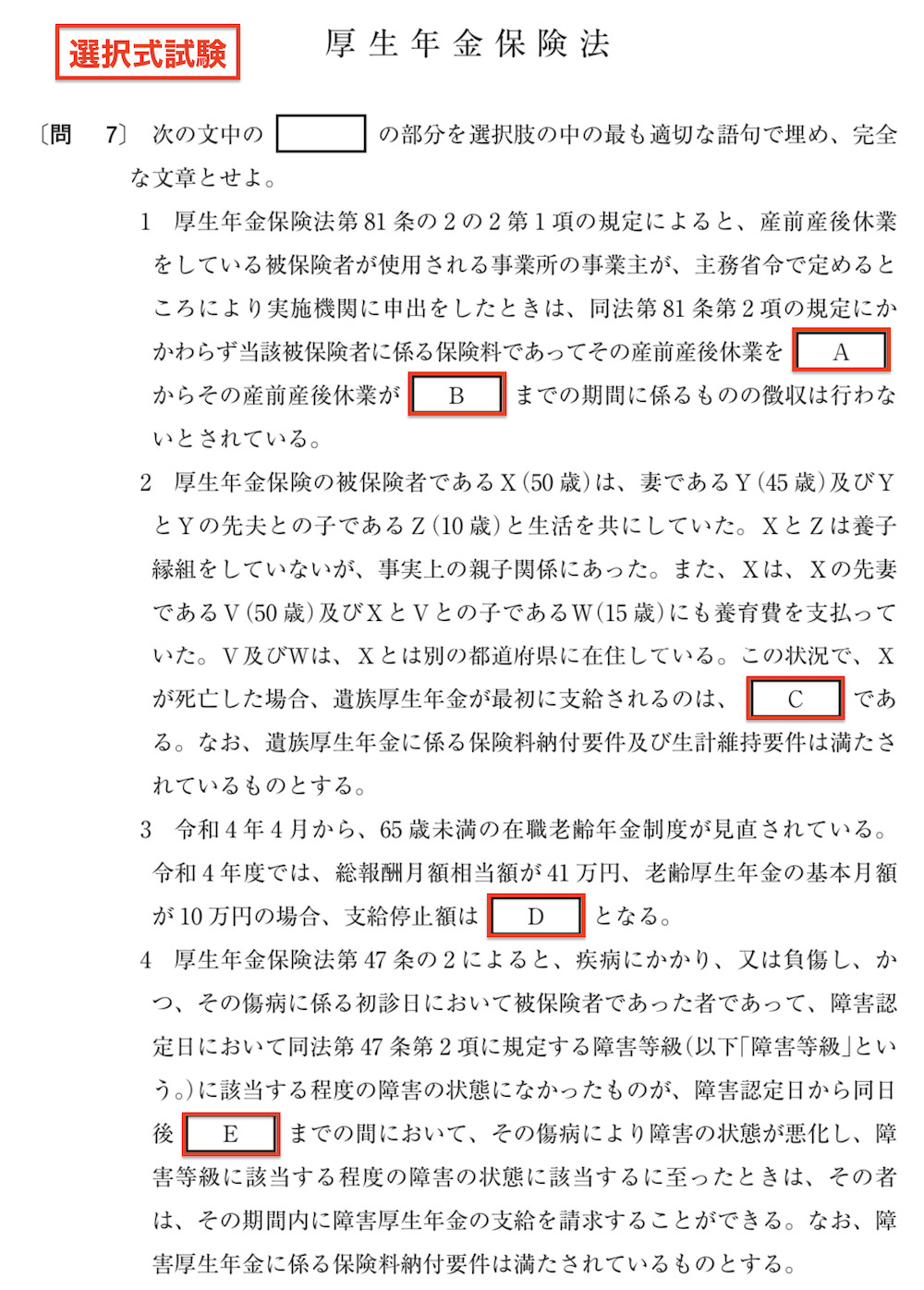

試験は「選択式」と「択一式」の2つです。

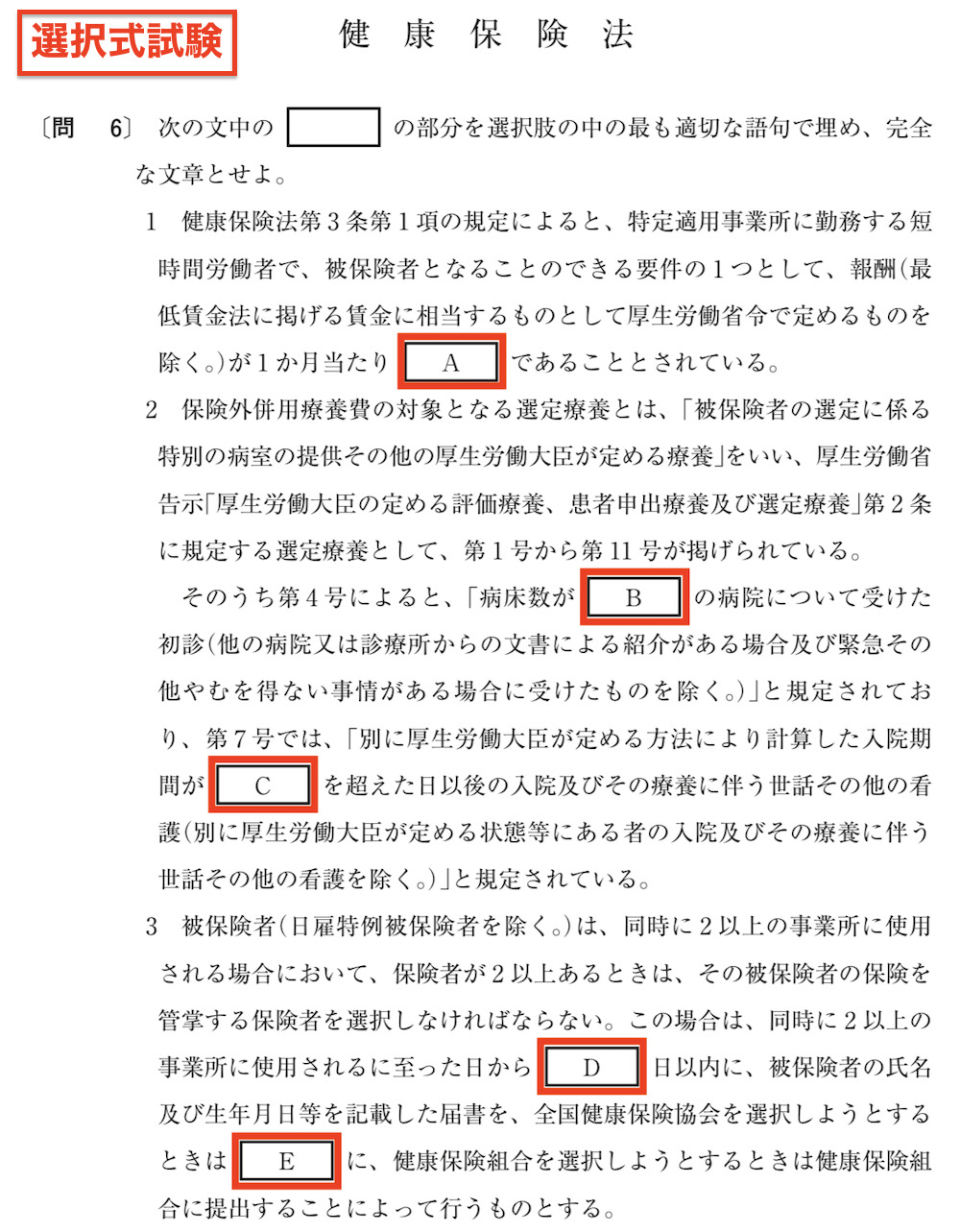

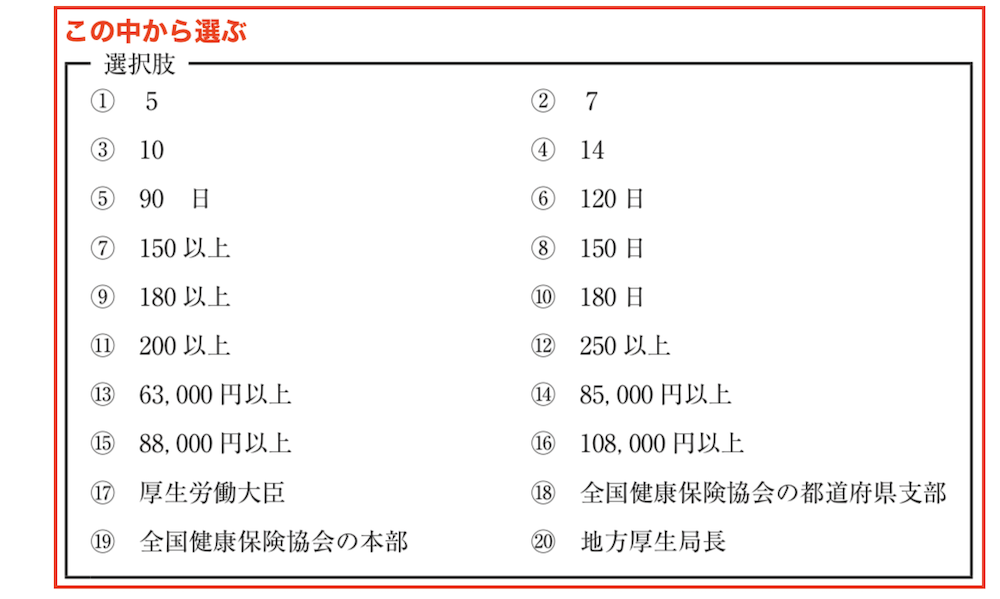

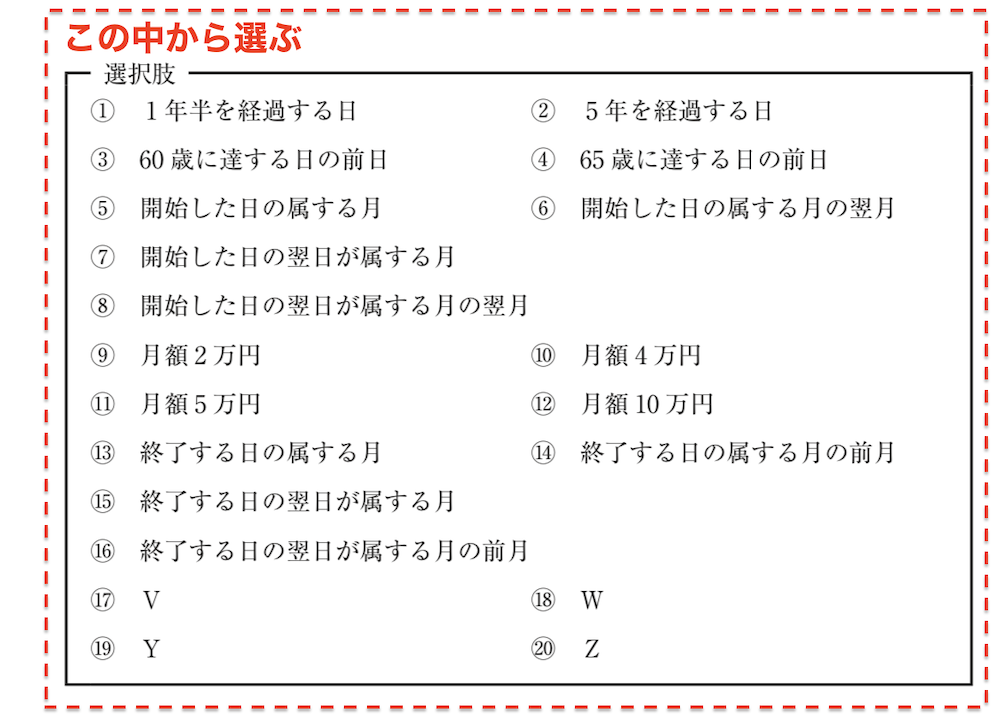

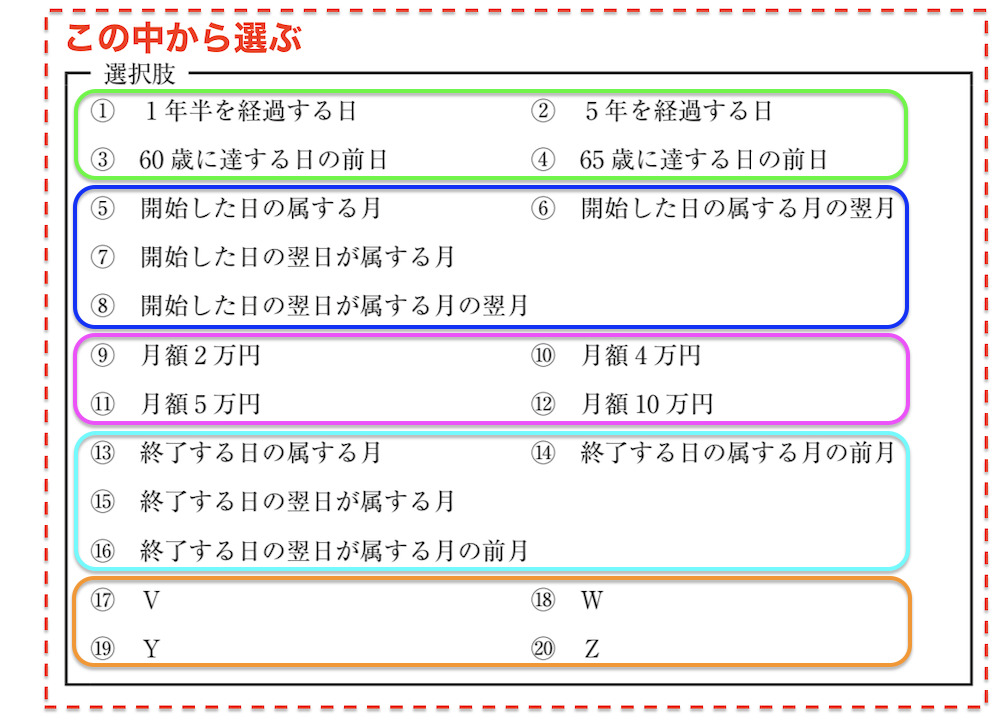

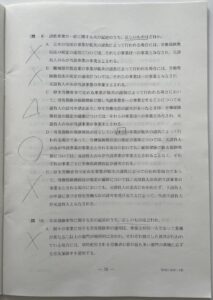

選択式試験は5つの空欄に入る適切な語句を、20の選択肢の中から選ぶ形式です。以下のような問題が8科目で8問、出題されます。例年、午前中に実施されています。

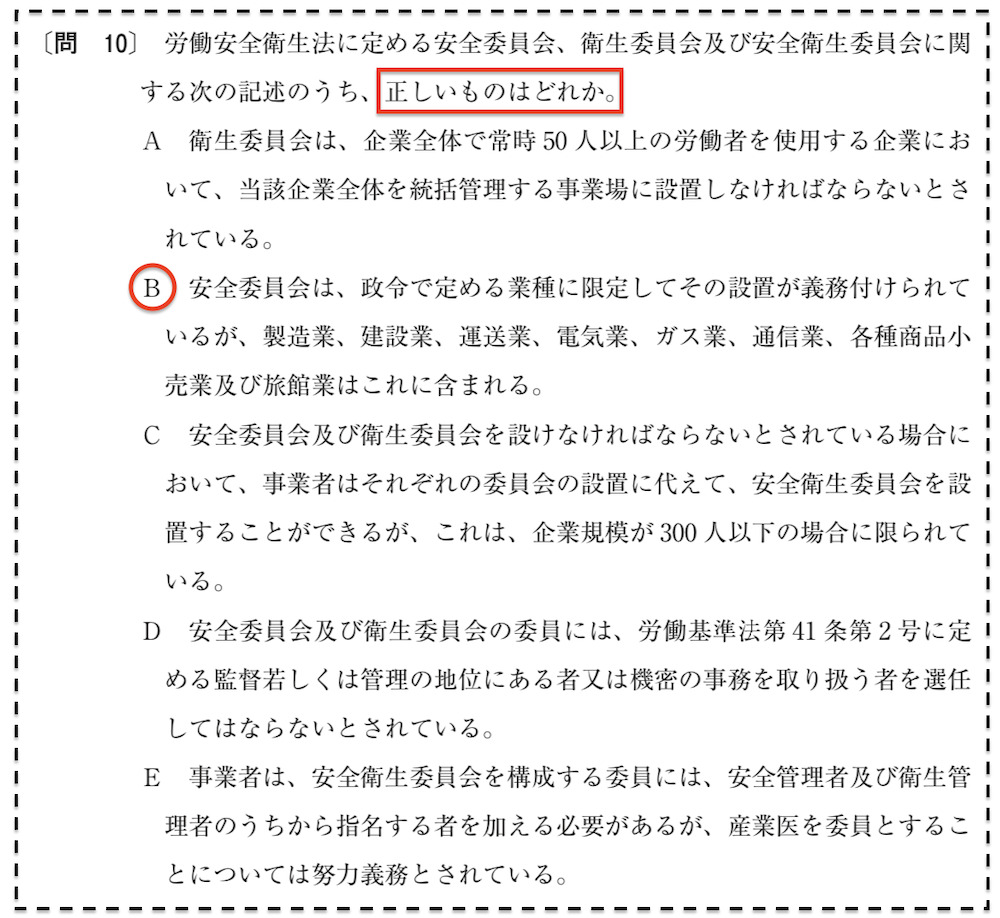

択一式試験は、5つの選択肢の中から「正しいもの」または「誤っているもの」を1つ選んで解答します。出題数は7科目で70問です。例年、午後に実施されています。以下のような問題が出題されます。

選択式と択一式の違いは「選択式は判断のスピード」「択一式は総合的な知識を使った思考力」が試されるという点です。

社労士試験を受けるには、受験資格を満たす必要があります。主な受験資格は以下の3つです。1つ満たしていれば受験できます。

- 一定の学歴

- 3年以上の実務経験

- 特定の国家試験に合格

一定の学歴があれば、受験資格を満たします。

| 最終学歴 | 受験資格 |

| 大学卒業 | あり |

| 短期大学卒業 | あり |

| 5年制の高専卒業 | あり |

| 2年制の専門学校卒業 | 1700時間(62単位)以上の専門課程を修了していればあり |

大学や短大、高専を卒業していれば、受験できます。

学歴条件を満たしていなくても、企業の人事部などでの労働社会保険諸法令に関する実務経験が3年以上あれば、受験できる場合があります。

| 実務経験 | 受験資格 |

| 通算で3年以上 | あり |

実務経験で受験しようとする際は、証明書の提出が必要です。証明書には、所属企業等の社判を押す欄があります。記載内容に相違がないか、企業等に証明してもらうためです。

実務経験には審査があります。

学歴条件に該当せず、実務経験もない場合は、特定の国家試験に合格すれば受験資格を得られます。受験資格となる国家試験は70種類以上もあります。メジャーなものは次のとおり。

| 国家試験 | 受験資格 |

| 行政書士に合格 | あり |

| 中小企業診断士に合格 | あり |

| 税理士に合格 | あり |

| 弁理士に合格 | あり |

| 司法書士に合格 | あり |

最終学歴が高校で、実務経験がない方が社労士を目指すときに一番多いのが、行政書士試験に合格して受験資格を得るパターンです。上記5つの試験の中では、行政書士がもっとも合格しやすいからです。

さらに詳しく知りたい方は、社労士試験の受験資格をご覧ください。

試験は以下の19都道府県で実施されます。

試験地

北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県

受験の申し込み時に、希望する都道府県を選びます。試験会場は選択できないのでご注意ください。

難易度

直近5年間の合格率や合格者数は次の通りです。

- 合格率:6.5%

- 受験申込者数:5万人前後

- 受験者数:4万人弱

- 合格者数:2,500人前後

以下は、ほかの士業と比較したときの社労士試験の難易度になります。

| 資格名 | 難易度 | 合格率 | 合格までの学習時間の目安 |

| 弁護士(予備試験) | (5.0 / 5.0) | 3% | 6,000時間 |

| 司法書士 | (4.0 / 5.0) | 4〜5% | 3,000時間 |

| 税理士 | (4.0 / 5.0) | 15〜20% | 3,000時間 |

| 中小企業診断士 | (3.0 / 5.0) | 4〜5% | 1,000〜1,500時間 |

| 社会保険労務士 | (3.0 / 5.0) | 6〜7% | 800〜1,000時間 |

| 行政書士 | (3.0 / 5.0) | 10〜13% | 600〜800時間 |

| 宅地建物取引士 | (2.0 / 5.0) | 15〜17% | 300〜500時間 |

試験のルールや合格基準が異なるので一概にはいえませんが、社労士は中小企業診断士や行政書士と同レベルの難易度です。

知識ゼロから学習を始めて、合格ラインに到達するまでの勉強時間の目安は800〜1,000時間です。一回の受験で合格する方は少数派で、多くの方は2〜4回目の受験で合格しています。

詳しくはこちら >> 合格に必要な勉強時間と時短方法7選

難易度の詳細はこちら >> 一発合格する確率

「社労士は無理ゲー」などといわれるのは、合格者数が2,500人前後に抑えられているからです。

合格ライン

社労士試験の原則的な合格ラインは以下の4つです。すべての基準を満たせば合格です。

- 選択式試験の総得点が基準点以上(40点満点)

- 選択式試験の各科目の得点が3点以上(5点満点)

- 択一式試験の総得点が基準点以上(70点満点)

- 択一式試験の各科目の得点が4点以上(10点満点)

受験者の得点により合格基準が調整され、合格基準点が決まります。合格基準点は毎年変動するのです。

合格基準の調整

受験者の得点を勘案して、合格基準点を決めること。合格基準点は、社労士試験に合格するために最低限必要な点数です。

科目ごとの合格基準点が引き下げられることを「基準点の補正」や「救済措置」と言います。

合格ラインの目安は、選択式の総得点で25点前後、択一式の総得点で44点前後です。

以下は2023年に実施された試験の合格基準点です。

- 選択式試験:総得点26点以上かつ各科目3点以上

- 救済措置なし

- 択一式試験:総得点45点以上かつ各科目4点以上

- 救済措置なし

社労士試験に合格するには、合格基準をすべてクリアする必要があります。選択式試験と択一式試験の得点を合計した総得点は、合格基準に含まれません。

総得点で基準点を超えていても、一部の科目で下回ってしまい不合格になることを「足切り」といいます。

step3.いつ合格するか決める

試験の内容を理解できたら、合格する時期を決めましょう。例えば「次回の試験で合格する」などです。

目標次第で、試験までに残された時間が変わります。

- 半年(183日×24時間):4,392時間

- 1年(365日×24時間):8,760時間

- 1年半(548日×24時間):13,152時間

社労士試験に合格するための学習時間の目安は、800〜1,000時間です。

以下は半年と1年、1年半の学習期間で、800時間と1,000時間に到達するために必要な1日の勉強時間です。

| 半年 | 1年 | 1年半 | |

|---|---|---|---|

| 800時間 | 4時間23分/日 | 2時間12分/日 | 1時間28分/日 |

| 1,000時間 | 5時間28分/日 | 2時間45分/日 | 1時間50分/日 |

目標とする試験日までに800時間以上を確保できるか、シミュレーションしてみましょう。

step4.学習スタイルを決定する

いつ合格するかを決めたら、次はどうやって勉強するかを決めましょう。社労士試験の学習スタイルは以下の3つです。

最短で合格したいなら、通学が通信講座を選択してください。

独学

独学は社労士試験の市販のテキストや問題集を購入して、一人で学習するスタイルです。独学のメリットとデメリットは以下の通り。

- メリット

- ・費用を2万円程度に抑えられる

・学習を始めるハードルが低い

・自分のペースで勉強ができる - デメリット

- ・音声や動画で学習できない

・重要なポイントがわかりにくい

・わからないことは自分で解決するしかない

・通学や通信講座と比べ、合格までに時間がかかる

独学は気軽に勉強を始められる分、挫折しやすいのが特徴です。独学で準備する教材は次の通りです。

- 必要な教材

- ・テキスト(参考書)、過去問題集

- 準備したほうがいい教材

- ・横断整理、法改正、模擬試験、白書対策

横断整理、法改正、模擬試験、白書対策については後述します。

通学

通学は資格スクールへ行き、社労士試験の講義を受けるスタイルです。自分で教材を揃える必要はありません。学習の手順やペースも指導してもらえるため、覚えることに集中できます。

通学のメリットとデメリットは以下の通りです。

- メリット

- ・仲間ができやすい

・生の講義が聞ける

・講師に直接質問できる - デメリット

- ・通学に時間がかかる

・費用が20万円前後と高い

・他の受講生の存在が気になる

社労士試験の通学講座を開講している資格スクールは次の3つ。

- 資格の大原(公式サイト)

- 資格の学校TAC(公式サイト)

- LEC東京リーガルマインド(公式サイト)

一番モチベーションを保ちやすいのが通学です。

通学はお金に余裕があり、無理なく通える方におすすめします。

通信講座

資格スクールの通信講座を受講するスタイルです。通学と同様、合格するために必要な教材が揃います。独学と通学の中間的な位置付けです。

社労士試験における通信講座のメリットとデメリットは以下の通りです。

- メリット

- ・メールなどで質問できる

・費用が10万円前後と通学よりも安価

・時間や場所を気にせず講義を視聴できる - デメリット

- ・孤独を感じやすい

・通学よりは挫折しやすい

・独学と比べると費用がかかる

通信講座はWebサービスが充実。スマホで講義を見ることができます。

社労士試験の通信講座で、主要な資格スクールは次の5社です。

TACや大原、LECなどの通学タイプの資格スクールも、通信講座を提供しています。

詳細はこちら >> 独学・通学・通信のメリットとデメリット

合格する可能性が確実に上がる!

step5.スケジュールを立てる

社労士試験の学習スタイルが決まったら、スケジュールを立てましょう。ざっくりとした計画でOKです。

勉強を開始するのにベストな時期は8〜9月頃です。理由は次の試験までちょうど1年で、新しい教材が出始める時期だからです。

学習期間は次の3つに区切るのがおすすめ。

資格スクールを活用する場合でも、自分なりのスケジュールを考えてみましょう。学校が推奨する学習ペースを参考に、仕事の繁閑などを加味してください。

| 前期(〜4月) | 中期(5〜7月) | 直前期(8月) |

| インプット中心 | アウトプット 中心 | 総復習 |

| 講義を視聴 テキストを読む 問題演習 | 問題演習 横断整理 模擬試験 法改正対策 白書対策 選択式対策 苦手分野の克服 | 問題演習 体調管理 数字や用語の暗記 |

学習開始から試験当日までの流れをつかむことが大事です。

前期

| 前期(〜4月) |

| インプット中心 |

| 講義を視聴 テキストを読む 問題演習 |

社労士試験の学習の前期は、スタートから4月までです。4月までにやることをイメージしましょう。

前期はインプット中心の学習がメインです。次の①から③の手順を何度も繰り返して、知識の定着を図ります。

- 大枠をつかむ

- テキストを読む、講義を視聴する

- テキストを読んだ箇所、講義を視聴した項目に関連する過去問を解く

前期は丸暗記しようとせず、理解に努めてください。基本事項をひとつずつ、理解していきましょう。

社労士試験の受験申し込み

受験の申し込み受付期間は、4月中旬から5月31日までです。お忘れなく。

中期

| 中期(5〜7月) |

| アウトプット中心 |

| 問題演習 横断整理 模擬試験 法改正対策 白書対策 選択式対策 苦手分野の克服 |

社労士試験の学習における中期は、5〜7月までです。5〜7月にやるべきことをまとめましょう。

5〜7月はアウトプットが中心です。過去問の演習を繰り返して、問題を解くスピードを上げていきます。

アウトプットを繰り返しながら、以下の課題にも取り組んでください。

- 横断整理

- 模擬試験

- 法改正対策

- 白書対策

- 選択式対策

- 苦手分野の克服

苦手分野を克服するためには、どこが不得意なのか把握する必要があります。

演習で間違えた問題や、記憶が曖昧だった箇所は記録しておきましょう。

問題演習は正誤記録を付ける

社労士試験の問題演習をしたら、必ず正誤記録を付けましょう。復習がしやすくなります。次の3つのしるしで記録するのがおすすめです。

- 〇:理解できた上で正解

- △:よくわからなかったが正解

- ×:不正解

問題を解いた日付も書きます。問題集のページの余白部分や別紙に記録しましょう。

直前期

| 直前期(8月) |

| 総復習 |

| 問題演習 体調管理 数字や用語の暗記 |

直前期は8月です。社労士試験は例年、8月の第4日曜日に実施されます。例年どおりであれば、2023年は8月27日(日)。試験までの日数をカウントダウンしてみましょう。

8月は以下に注力してください。

- 総復習

- 体調管理

- 細かい数字や用語の暗記

社労士試験は、8月の過ごし方で合否が決まります。

直前対策については後述します。

step6.勉強を開始する

ざっくりとしたスケジュールを立て、試験当日までの流れを把握したら、学習を開始します。

勉強を始めるに当たって、以下の9つのポイントを理解しておきましょう(クリックすると各項目にジャンプします)。

point① 学習の基本

社労士試験の学習は以下の流れで進めていきます。

- 大枠をつかむ

- 理解する

- 繰り返す

最初に「大枠」をつかみましょう。社労士試験の出題範囲は広いです。全体像を把握せずに学習を進めると、どこの何を勉強をしているのか、わからなくなってしまいます。

次に理解を心がけましょう。理解することには多くのメリットがあります。

- 記憶がラクになる

- 忘れにくくなる

- 応用が効く

理解を重視しながら、過去に出題された問題の演習と、テキストでの確認を繰り返しましょう。反復には以下の効果があります。

- 知識が定着する

- 正確に記憶できる

- すぐに思い出せる

「問題集⇄テキスト」を繰り返した回数が多いほど、合格の可能性が高まります。

大枠をつかんで、理解を心がけながら、過去問とテキストを繰り返す。これが学習の基本です。

詳細はこちら >> 最短合格できる勉強方法

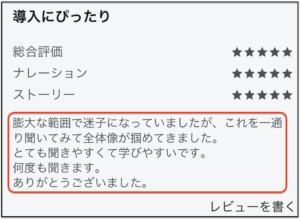

聴くだけで社労士試験の基礎が身につく方法

文字を読まなくても、音声を聴くだけで基礎が自然に身につく方法があります。

「歩きながら」「歯を磨きながら」「お風呂に入りながら」聴くだけで、社労士試験の全体像がスッと頭に入ります。

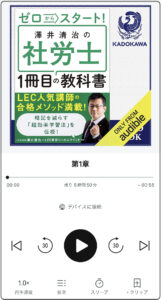

秘訣は、Amazonオーディブル(Audible)。オーディブルはナレーターが朗読した本をスマホアプリで聴けるサービスです。

オーディブルを使えば、「ゼロからスタート!澤井清治の社労士1冊目の教科書」を聴くことができます。澤井清治さんは、あの大手資格スクールLEC東京リーガルマインドの人気講師です。

今ならオーディブルを30日間、無料体験できます。まずはオーディブルで、基礎をラクに身につけてください。

いつでも退会できる

point② 科目別勉強法

社労士試験の学習対象は全10科目。科目ごとの特徴と勉強のコツは以下の通りです。

- 労働基準法(労基法)

- 労働者を保護するために労働条件の最低基準を定めている法律。

会社内の規則等に関係した身近な内容が多いため、学習しやすい。

それぞれの規定の考え方をつかむ。

詳しくはこちら >> 労働基準法を攻略する方法 - 労働安全衛生法(安衛法)

- 職場における労働者の「安全と衛生」に関するルールを定めた規定集。

もっとも出題数が少ない科目であるため、的を絞った学習をする。

規定集なので「3トン」「50人」といった数字を押さえる。

詳しくはこちら >> 労働安全衛生法の省エネ攻略法 - 労働者災害補償保険法(労災法)

- 職場でケガをしたときなどに役立つ規定を定めた法律。

素直な問題が多いため、点を取りやすい。

どういう場合に、どれくらい保険給付が行われるのかを順に押さえていく。

詳しくはこちら >> 労災保険法を得点源にする方法 - 雇用保険法(雇用法)

- 失業者の生活を保障をするための手当などについて定めた法律。

数字が多く出てくるが、高得点が期待できる。

どんな要件に該当したら、何が給付されるのかを理解する。

詳しくはこちら >> 雇用保険法の覚え方 - 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)

- 労災保険や雇用保険の保険料の徴収について定めた法律。

やさしい内容が多く、高得点を確保したい。

焼き直し問題が出題されるため、過去問を繰り返す。

詳しくはこちら >> 労働保険徴収法の覚え方をわかりやすく解説 - 労務管理その他労働に関する一般常識(労一)

- 労基法・安衛法・労災法・雇用法・徴収法以外の労働に関する法令や、労働経済のデータなどが出題される科目。

学習すべき範囲が広いため、対策が難しい。特に選択式試験で、ひどい問題が出るが年ある。

頻出事項を意識し、広く浅く知識を身につける。

詳しくはこちら >> 最難関科目で足切りにあうリスクを下げる勉強法 - 健康保険法(健保法)

- 日常生活でのケガや病気のときに、医療費の負担を軽くするための制度について定めた法律。

過去問からの再出題が多い。

過去問を理解すれば攻略できる。

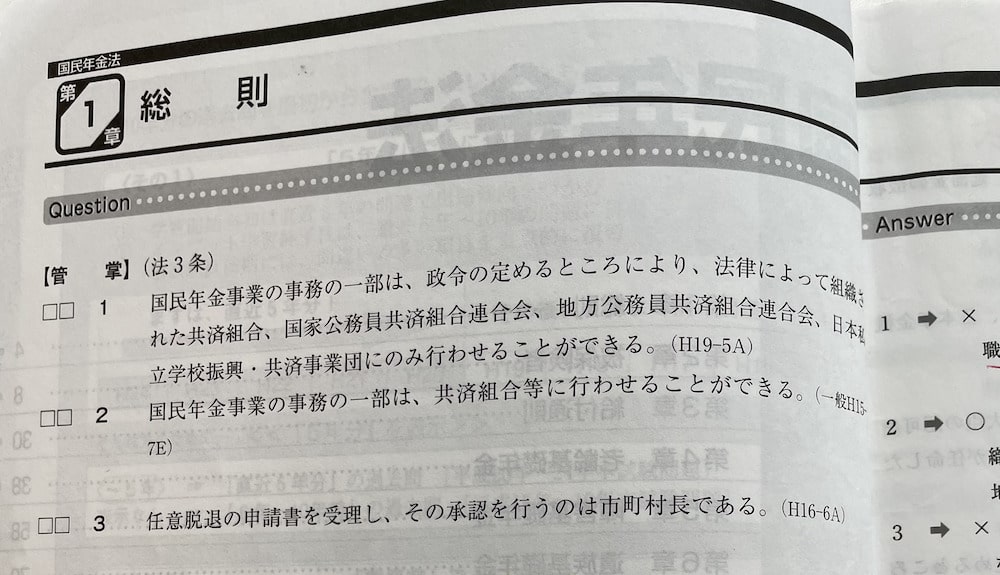

詳しくはこちら >> 健康保険法の覚え方 - 国民年金法(国年法)

- 全国民共通の基礎年金制度について定めた法律。

覚えることは多いが規定の要点さえわかれば、理解することは難しくない。

年金制度の基礎知識となるため、じっくり理解しながら学習を進める。

詳しくはこちら >> 国民年金法の効果的な覚え方 - 厚生年金保険法(厚年法)

- 会社員や公務員が加入する年金制度について定めた法律。

全10科目の中でもっとも制度が複雑でわかりにくい。

複雑な規定ができた経緯を知ることで理解しやすくなる。

詳しくはこちら >> 厚生年金の効果的な覚え方 - 社会保険に関する一般常識(社一)

- 健保法・国年法・厚年法以外の社会保険の法令や、社会保険の沿革、厚生労働白書の内容などが出題される。

ポイントを押さえて学習すれば高得点が狙える。

択一式で5問中4問出題される法令の勉強から始める。

詳しくはこちら >> 救済が多い社一を攻略するための勉強法

上記の流れ(労働基準法→労働安全衛生法・・・厚生年金保険法→社会保険に関する一般常識)で勉強を進めるのが一般的です。

全科目に共通するコツは、過去問を繰り返し解いて内容を理解することです。

point③ 暗記方法

社労士試験に適した記憶術はたくさんありますが、誰でもすぐに実践でき、効果が高い方法は以下の3つです。

- 音読

- 語呂合わせ

- ボイスレコーダー

テキストや問題集の解説を読むときは、積極的に音読をしましょう。黙読と音読の差は次の通りです。

- 黙読:目で覚える

- 音読:目+耳+口で覚える

黙読と音読、どちらのほうが効果が高いかは明らかです。

社労士試験の論点を覚えるときは、語呂合わせ(ゴロ)を活用しましょう。理屈なく暗記しなければならない数字や、紛らわしいポイントをすぐに記憶できます。

論点

問題文に書かれている内容が正しいかどうかを判断するためのポイント

以下は私が作ったゴロです。

- 事務組合の変更いーよ(労働保険徴収法)

- 事務組合は、認可申請書に記載された事項に変更が生じた場合は、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、届書を提出しなければならない

- 任意加入は免除ごめんじょ(国民年金法)

- 任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む)には、保険料の免除制度は適用されない

- 脱退したいけど障害あり(厚生年金保険法)

- 脱退一時金は、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは請求できない

ド忘れしてしまい思い出せなくても、頭の中でゴロのフレーズが響けば、正確に論点を導き出すことができます。ゴロは遊び感覚で覚えられるので、気分転換にも最適です。社労士試験専用の語呂合わせ教材も市販されています。

ボイスレコーダーも活用しましょう。ラクに記憶できます。(スマホアプリでもOK)

使い方は簡単。なかなか覚えられない箇所を録音して聞くだけです。音楽の歌詞と同じで、繰り返し聞いていれば、いつの間にかに記憶しています。

社労士試験では次の3つを覚えるときに、ボイスレコーダーが活躍します。

- 目的条文

- 語呂合わせ

- 専門用語(用語の意味も)

目的条文

各法律の1条に定められた条文。法律の原則や趣旨、どんな目的で作られたのかが書かれています。社労士試験では頻出事項であり、最重要ポイントです。

いろいろな暗記方法を活用すれば、記憶力に自信がなくても難なく覚えることができます。

詳しくはこちら >> すぐに実践できる暗記方法10選

point④ 択一式対策

| 択一式 | 内容 |

| 出題形式 | 5肢択一 |

| 試験時間 | 210分 |

| 試験時刻 (2023年度) | 13:20〜16:50 |

| 科目数 | 7科目 |

| 問題数 | 70問 |

| 配点 | 1問1点(70点満点) |

| 合格基準点 | 総得点の基準点以上 かつ各科目4点以上 |

択一式試験のメインの対策は、過去問を繰り返し解くことです。過去問の反復には以下の効果があります。

- 理解が深まる

- 正確に速く解けるようになる

- 社労士試験の重要なポイントがわかる

過去問を解けば解くほど、実力がアップします。

択一式の過去問題集は科目ごと、項目ごとにまとめられている1問1答形式がおすすめです。

1問1答形式だとテキストの章や講義の単元を終えるたびに、学習した範囲に該当する過去問を解くことができます。ピンポイントで復習が可能に。

択一式の過去問を解いたあとは問題集の解説を読むだけでなく、テキストも確認してください。社労士試験は過去問の周辺知識が問われるからです。

過去問題集とテキストを行き来する習慣をつけましょう。過去問を解くたびに周辺知識を吸収できます。

問題集の解説を読むだけだと、周辺知識が問われたときに対応できません。

詳細はこちら >> 択一式試験の対策

point⑤ 選択式対策

| 選択式 | 内容 |

| 出題形式 | 穴埋め問題 |

| 試験時間 | 80分 |

| 試験時刻 (2023年度) | 10:30〜11:50 |

| 科目数 | 8科目 |

| 問題数 | 8問×5空欄=40空欄 |

| 配点 | 1空欄×1点(40点満点) |

| 合格基準点 | 総得点の基準点以上 かつ各科目3点以上 |

社労士試験で出題されるポイントは、択一式も選択式も同じです。択一式の実力がつけば、選択式もある程度は解けるようになります。

ところが、選択式の科目ごとの合格基準点をすべてクリアするためには、テクニックも必要です。テクニックは次の2つです。

- 最初は選択肢を見ずに、自力で空欄に書き入れる

- 20の選択肢を5つにグルーピングする

選択肢を見ずに文脈から空欄に入る語句を考えることで、20もある選択肢に惑わされずに正解を導き出すことができます。

選択式は1つの空欄に、選択肢が4つ与えられています。選択肢4つで1グループです。どんなに難しい問題であってもグループ分けができれば、20ある選択肢を4つまで絞り込むことができるのです。

選択肢を見ずに空欄を埋めたり、選択肢をグルーピングしたりする練習を積む必要があります。

詳しくはこちら >> 選択式試験の対策

point⑥ 法改正

法改正とは、法律の改正のことです。試験に出題される法律は、頻繁に改正されています。

社労士試験では法改正があった箇所は、出題される可能性が一気にアップします。特に、過去に出題された論点に関する改正は要注意です。

法改正があった箇所をインターネット等で調べることも可能ですが、出題される可能性がある法律は30以上。かなりの手間がかかってしまいます。

社労士試験の法改正対策は、専用の教材を使うのが一般的です。教材は2種類あります。

- 市販の書籍:2千円くらい

- 資格スクールの講座:1万円くらい

法改正の教材は5月ごろからリリースされます。

知識を覚え直すことのは大変です。法改正の対策は、早めに取りかかりましょう。

法改正に関する出題は的を絞り込めるため、得点しやすいです。

詳細はこちら >> 法改正を得点源にする方法

point⑦ 横断整理

横断整理とは法律の枠を超えて、複数の法律を比較しながら共通点や相違点を認識すること。効率的に覚えることができます。

例えば、被保険者の資格喪失届の提出期限なら以下の順番で学習します。

- 雇用保険法 10日以内

- 健康保険法 5日以内

- 国民年金法 14日以内

- 厚生年金保険法 5日以内

法律ごとに「縦割り」で学習を進めていくと一通り学び終えたころには、それぞれの違いを区別できなくなっていることが多いです。「雇用保険法は5日だったかな?」「国民年金法が10日?」といった具合です。

紛らわしい規定は、以下のように「横串し」にして表にするとスッキリ覚えることができます。

| 健保法・厚年法 | 雇用法 | 国年法 | |

| 被保険者 資格喪失届 提出期限 | 5日以内 | 10日以内 | 14日以内 |

社労士試験の全科目を一通り学習したら、横断整理を始めるのがおすすめです。横断整理のための教材は、2~3千円程度で市販されています。

最短合格に横断整理は欠かせません。

詳細はこちら >> 横断整理をすると覚えるのがラク

point⑧ 模擬試験

模擬試験は必ず受けましょう。社労士試験の模試には3つの意義があります。

- 本番の予行練習になる

- 相対的な実力を把握できる

- 良質な予想問題を入手できる

5月ごろから模試の教材が出始めます。7月までに1〜2回、受けるようにしましょう。

模試を受けずに本試験に臨む行為は、オリンピックがかかった選考会にぶっつけ本番で挑むようなものです。結果がボロボロであっても、受ける価値は十分にあります。

合格の可能性を下げないように、模試は必ず受験してください。

社労士試験の模擬試験

模試には2種類あります。

- 会場受験タイプ:TAC、大原、LEC

- 自宅受験タイプ:市販の書籍、通信講座専門の資格スクール

本試験の環境に近い、会場受験タイプの模試がおすすめです。

詳細はこちら >> 模試の効果的な活用法

point⑨ 白書対策

白書は、厚生労働白書と労働経済白書のことを指します。

社労士試験では「労務管理その他労働に関する一般常識」と「社会保険に関する一般常識」の2科目で、白書の内容が問われます。

試験の対策として、それぞれ300ページ以上ある白書をすべて読むのは効率的ではありません。白書対策に特化した市販の教材や資格スクールの講座を活用するのが一般的です。

白書を勉強する際のコツは、細かい数字を覚えないこと。主要な統計データの傾向を押さえます。

- 上昇

- 低下

- 横ばい

- 何割くらい

- 過去最高・最低

白書対策は、傾向を広く浅くつかむことを意識してください。

詳細はこちら >> 白書のポイントを押さえる方法

step7.モチベーションを維持する

社労士試験の学習は短くても半年、長ければ1年以上に及びます。勉強を継続するにはモチベーションの維持が不可欠ですが、それが一番難しいのも事実です。

学習のモチベーションを保つうえで、欠かせないポイントは以下の3つです。

- 目的を明確にする

- 完璧主義を捨てる

- イメージトレーニング

モチベーションを維持するために、合格を目指す目的を明確にしてください。「何のために社労士になるのか」を鮮明にします。目的がクリアなほど、モチベーションを維持できます。目標が立てやすく、取るべき行動がはっきりするからです。

完璧主義を捨てましょう。完璧を目指すほど現実とのギャップが大きくなり、モチベーションが低下しやすいです。社労士試験の合格に、満点は要りません。7割程度の得点で合格できます。完璧主義を捨てるだけで、モチベーションが下がりにくくなります。

社労士試験に合格して目標を達成した姿を寝る前にイメージしましょう。例えば以下の通りです。

- キャリアアップを実現し収入アップに成功

- 資格を生かして待遇のよい企業へ転職

- 独立開業後の自由な生活

ワクワクする未来を想像するだけで、前向きな気持ちになれます。

モチベーションをうまくコントロールして、学習のペースを一定に保ちましょう。

やる気を保つコツはこちら >> モチベーションを維持する方法7選

step8.直前期8月の過ごし方

社労士試験でもっとも大事な時期は8月です。

直前期の8月にやることは総復習。8月にどれだけ復習できるかが、合否を分けます。

総復習には2つの目的があります。

- できるだけ多くの論点に触れて記憶を蘇らせる

- 曖昧な知識を確かなものにする

復習によって記憶が鮮明になれば、正確にパッと思い出せるようになります。

「1点」をもぎ取るために、8月はできるだけ多くの論点に触れてください。その1点が積み重なって合格につながります。

社労士試験の直前期、8月に大切なことは以下の5つです。

- 強い意志をもつ

- 体調管理をする

- 基本を重視する

- 勉強時間の確保する

- スケジュールを管理する

いよいよラストスパートです。自分を信じて、8月を全力で駆け抜けましょう。

直前対策の詳細はこちら >> 試験前日までの過ごし方

step9.試験当日の心構えとテクニック

社労士試験(本試験)は例年8月の第4日曜日に実施されます。2024年は8月25日に行われる見込みです。

本試験のスケジュールは10時集合、16時50分に終了、拘束時間は6時間50分です。試験時間はトータル合計4時間50分(290分)。1日で終わりますが、長丁場です。

- 10:30~11:50 選択式(80分)

- 13:20~16:50 択一式(210分)

けれど、いざ試験が始まるとあっという間です。「会場の雰囲気にのまれて何もできなかった」ということにならないように、以下の準備をしておきましょう。

心構え

本試験に臨む際は、「見たことのない問題が出題されるが焦らない」という心構えをもってください。

選択式、択一式ともに、必ず初見の問題が出題されます。社労士試験は見たことのない問題が出るものだと覚悟しておきましょう。

手強そうな問題だと思ったら、いったん飛ばしてください。即答できない問題は後回しにする。

簡単な問題から解いていくことでマークシートが埋まっていき、気持ちが落ち着いてきます。心に余裕が生まれることで、冷静な判断ができるようになるのです。

焦せると視野が狭くなり、普段なら難なく解ける問題をミスしてしまいます。本試験では「何があっても焦らない」と肝に銘じておきましょう。

初見の問題は他の受験者もわかりません。安心してください。

テクニック

社労士試験の本番では、テクニックを駆使します。

選択式は以下のテクニックを活用しましょう。

- 最初は選択肢を見ずに、自力で空欄に書き入れる

- 20の選択肢を5つにグループ分けする

択一式は次の順番で問題文をチェックしていきます。

- 5つの選択肢の中で一番問題文が短い選択肢から読む

- 数字などのわかりやすい論点で誤りの箇所がないか確認

- 「最も」「常に」「いかなる」といった断定表現をチェック

- 長文問題は読点(、)や句点(。)ごとに区切り線を入れる

- 問題用紙の選択肢の横に「〇」「×」「△」を記入

- 明らかに正解だとわかる選択肢を見つけたら、残りの選択肢は読まない

本試験でテクニックが使えるように、普段の問題演習や模試で訓練を重ねてください。

問題用紙は持ち帰ることができます。自己採点のために解答を書き写しておきましょう。

試験当日の持ち物などの詳細はこちら >> 本番で失敗しない心構えとテクニック

step10.合格発表日

2023年の合格発表日は10月4日(水)でした。それまでに資格予備校などが開示する試験解答をチェックし、合否の可能性を判断します。

合格後の進路は以下の2つです。

- 社労士として登録する

- 登録せずに資格保有者のままでいる

試験に合格しても、社会保険労務士と名乗れません。社労士になるには全国社会保険労務士会連合会に登録、都道府県の社会保険労務士会に入会する必要があります。

登録・入会するためには、労働社会保険諸法令に関する実務経験が2年以上必要です。実務経験がない方は、全国社会保険労務士会連合会が主催する事務指定講習で実務を学べます。事務指定講習を修了すれば、実務経験2年と同等と認められるのです。

事務指定講習の期間を含めると、試験に合格してから登録が完了するまで1年程度かかります。

登録しなくても、試験の合格に期限はありません。懲戒処分を受けて失格にならない限り一生有効です。

登録費用などの詳細はこちら >> 試験が終わった後の流れを解説

社労士試験に合格して人生を大きく変えよう

社労士は国家資格です。試験の合格率は6〜7%。簡単に取れる資格ではありません。

言い換えれば、みんなが取得できる資格ではないからこそ、価値があります。社労士には特別な権限が与えられています。だから時間を費やしてでも、挑戦する価値があるのです。

社労士試験は働きながら勉強しても合格できます。知識ゼロから始めても問題ありません。計画的に学習を進めれば、最短ルートで合格を目指せるため、記憶力に自信がなくても大丈夫です。

社労士試験に合格することは、あなたの人生を大きく変えるほどのインパクトがあります。

もしあなたが人生をもっと充実させたいと思うなら、勇気を出して小さな一歩を踏み出しましょう。

その小さな一歩が、大きな目標の達成につながります。

合格する可能性が確実に上がる!